公開日:2023-05-17

無理なくできる理想のメニュー!バランスのいい献立の立て方

スタディー

献立を立てるとき、どのようにして考えていますか?

家族の好き嫌いを考慮したり、冷蔵庫にある食材から考えたり…

毎日献立を考えるのは大変ですよね。

栄養バランスのことも考えるとなると、苦痛になってしまうこともあります。

そこで今回は、栄養バランスがよくなる基本の献立の組み立て方について紹介します。

献立を考える上でフォーマットを作っておくと、簡単に栄養バランスの取れた献立を決めることができますよ!

目次

「食事バランスガイド」を参考にする

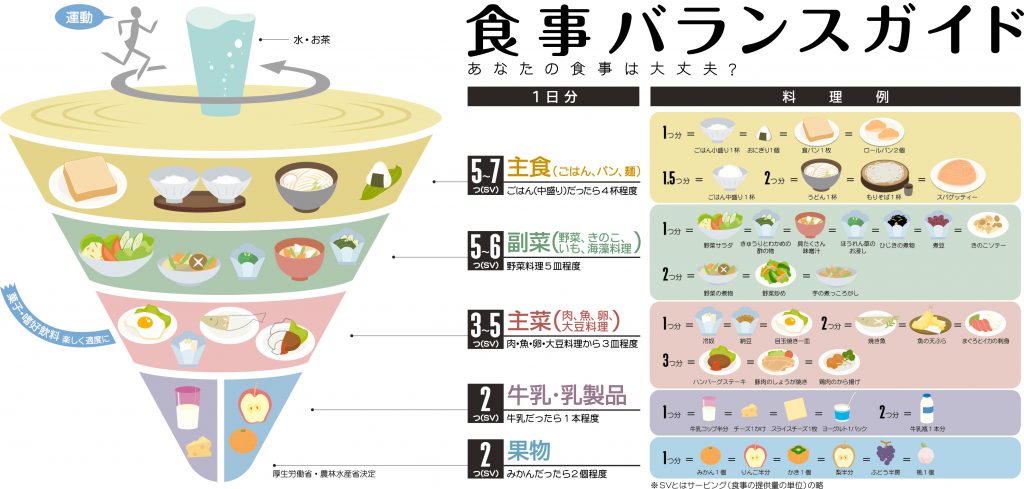

食事のバランスを考えるときに参考になるのが「食事バランスガイド」です。

食事バランスガイドとは、1日に「何を」「どれくらい」食べたらいいかの「食生活指針」を厚生労働省と農林水産省がわかりやすくイラストで表現したものです。

食事のバランスが崩れると倒れてしまうという意味で、イラストはコマの形で示されており、1日に必要な料理やその目安量がすぐにわかるようになっています。

また食事のバランスと運動をコマの回転で表現しており、バランスのいい食事と運動をしているとコマは安定して回転しますが、バランスが悪くなると倒れてしまう意味も込められています。

3歳から5歳の幼児向けの食事バランスガイドもあります。

*東京都福祉保健局 東京都幼児向け食事バランスガイド

*東京都幼児向け食事バランスガイドポスター(PDF:479KB)

「何を」食べたらいいのか

コマの部分は5つに区分されており、面積が広い上の部分から「主食」次に「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」と、摂取量の多い順番で並べられています。

そのほかにも、コマの軸となる水やお茶などの食事に欠かせない水分、コマの紐となるお菓子やジュースは「楽しく適度に」というメッセージ込みで表現されています。

主菜、副菜、主菜、乳製品、果物からそれぞれイラストで表現されているような料理と、水分、適度なおやつを食べることで、栄養バランスの取れた食事となります。

「どれくらい」食べたらいいのか

食事バランスガイドでは、料理を「つ(SV)」という新しい単位で数えます。

これは、「1つ、2つ」の「つ」と一人前などの意味も持つ「サービング(serving)」を略した「SV」が組み合わさっています。

【主食】

- 1日に取る目安量:5〜7つ(SV)

150gほどの中盛りごはん(1.5つ(SV)分)を4杯程度 - 1つ(sv)の基準となる栄養素量:

主材料に含まれる炭水化物約40g(ごはん70〜140g)

コンビニのおにぎり1個や4〜6枚切り食パン1枚を1つ(SV)、麺料理は1人前を2つ(SV)と数えます。

【副菜】

- 1日に取る目安量:5〜6つ(SV)

小鉢5皿分程度 - 1つ(sv)の基準となる栄養素量:

主材料の重量約70g(乾物を除く野菜・調理前葉野菜50〜110g)

野菜・いも・海藻・きのこを主材料とする小鉢1皿分を1つ(SV)、野菜炒め、コロッケ、里芋の煮物などを2つ(SV)と数えます。

【主菜】

- 1日に取る目安量:3〜5つ(SV)

肉料理1皿分程度 - 1つ(sv)の基準となる栄養素量:

主材料に含まれるたんぱく質約6g(肉・魚20〜50g、卵30〜80g)

肉・魚・卵・大豆料理である主菜は、卵1つ使った料理や、納豆1パックが1つ(SV)、標準的な魚料理1人前が2つ(SV)、肉料理1人前は3つ(SV)と数えます。

【牛乳・乳製品】

- 1日に取る目安量:2つ(SV)

牛乳コップ1杯分程度 - 1つ(sv)の基準となる栄養素量:

主材料に含まれるカルシウム約100mg(牛乳60〜130ml)

ヨーグルト1パックを1つ(SV)、牛乳コップ1杯(200ml)を2つ(SV)と数えます。

【果物】

- 1日に取る目安量:2つ(SV)

みかん2個程度 - 1つ(sv)の基準となる栄養素量:

主材料の重量約100mg

みかん、いちご6個、バナナ1本を1つ(SV)、りんご1個を2つ(SV)と数えます。

菓子・嗜好飲料

おせんべい約3枚、シュークリーム約1個、缶ビール約500ml分の量となります。

丼物やカレーライスなどは複合料理と呼ばれ、主食・副菜・主菜が組み合わさっています。

この場合、親子丼は主食2つ(SV)、副菜1つ(SV)、主菜2つ(SV)、カレーライスは主食2つ(SV)、副菜2つ(SV)、主菜2つ(SV)と数えます。

つまり、親子丼がメニューのときは、すでに主菜1食分と副菜約0.5食分が含まれていることになり、追加で副菜を1品、できれば乳製品や果物があれば、バランスのいい理想の献立になります。

*参考元:農林水産省 みんなの食育 主な料理・食品の「つ(SV)」早見表

1日にとる目安量は、一般的な量となります。

年齢、性別、身体活動量によって目安量はそれぞれ異なります。

詳しく知りたい方は、食事バランスガイドやリーフレット(基本編)、チェックブックを確認しましょう。

厚生労働省

*食事バランスガイド(実践・応用編)

*リーフレット(基本編)裏ページ

*毎日の食生活チェックブック

栄養バランスのいい献立の立て方

① 配膳の形式(フォーマット)を決める

まずは、料理の品数(配膳)を決めます。

何品食べたい(食べてもらいたい)か、ちょうどいい量になるか、時間内に作れるかなどを考慮して、何品作るかを予め決めておくことで、スムーズに献立を考え始めることができます。

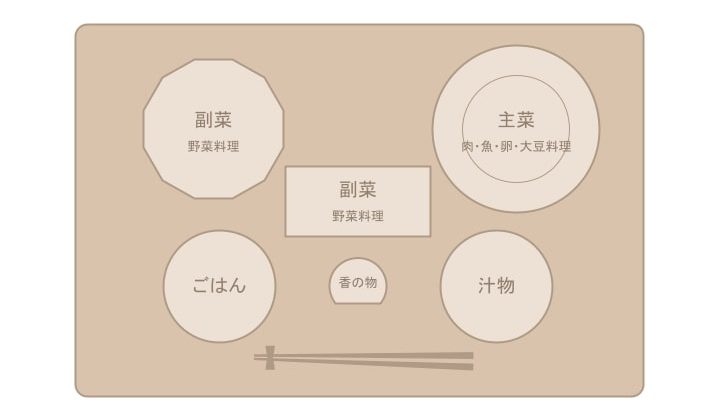

和食は、茶人の間で好まれた懐石料理からできた「一汁三菜(いちじゅうさんさい)」という配膳があります。

一汁三菜とは、ごはんに「汁」「香の物(漬物など)」「菜(おかず)」が3皿ついており、「菜」は主菜と副菜の2品からなっている基本の配膳です。

- 一汁三菜の配膳フォーマット

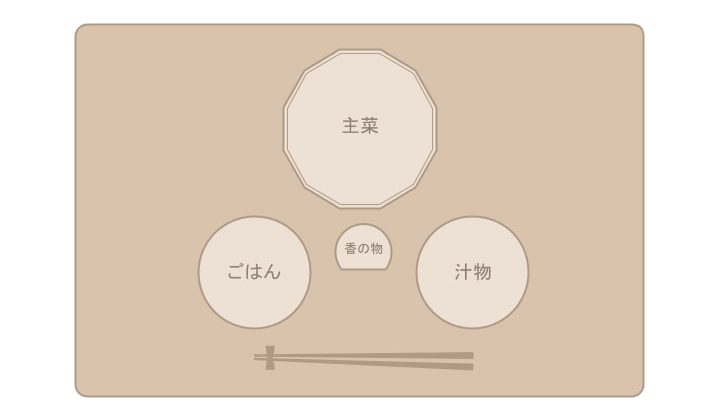

そして、一般の人々に伝わる配膳としては、ごはん、汁、香の物の「一汁一飯」や、ごはん、汁、香の物、おかずの「一汁一菜」があります。

- 一汁一菜の配膳フォーマット

ただ一汁一菜では「食事バランスガイド」に当てはめると、特に野菜が足りずにバランスが崩れてしまいます。

とはいえ、おかずを3品も作る一汁三菜は大変で、時間と食費がかかってしまいますよね。

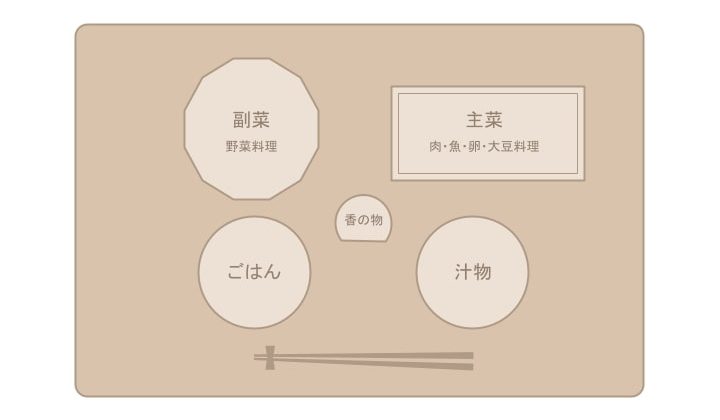

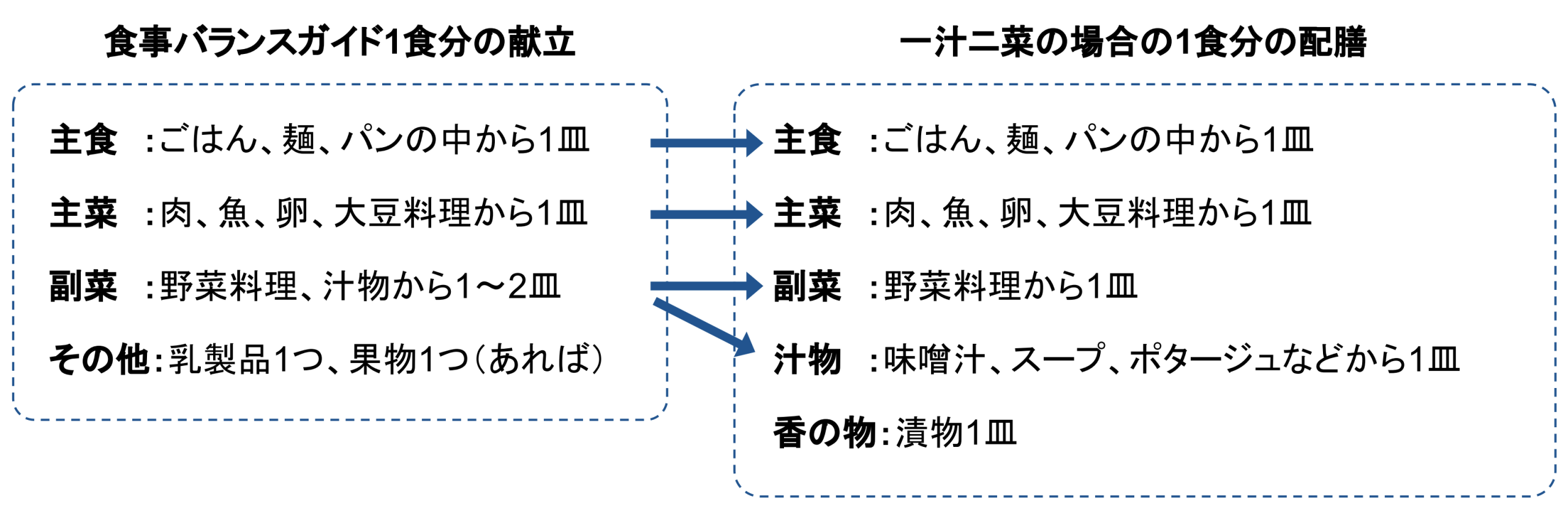

そこで、栄養バランスも考えたい場合は「一汁二菜」の、おかず2品(主菜と副菜1品ずつ)がおすすめです。

- 一汁二菜の配膳フォーマット

一汁二菜にすることで、食事バランスガイドともあった配膳となります。

また、3食全てを同じ配膳にせず、朝は一汁一菜、昼と夜は一汁二菜にするなどでももちろんOK。

それぞれの家庭状況などに合わせて、配膳を決めるのがベストです。

- 基本形で理想的な配膳:

一汁三菜:主食、汁、主菜、副菜、副菜、(香の物) - 手軽で節約できる配膳:

一汁一菜:主食、汁、主菜、(香の物) - バランスも考えた配膳:

一汁二菜:主食、汁、主菜、副菜、(香の物)

② 主菜(メイン料理)と主食を決める

配膳のフォーマット(品数)を決めたら、次に主菜と主食を決めます。

主菜とは、肉、魚、卵、大豆料理のこと。

主食とは、白米などのごはん、パン、麺類のこと。

まず主菜でどの食材を使いたいかや、何が食べたいかで、料理を決めましょう。

それに合わせて、ごはん、パン、麺の主食を決めます。

例えば、洋食が食べたい、冷蔵庫の中のじゃがいもを使いたいということで、おかずを決めます。

そして、決めたおかずに合わせて主食を決めます。

シチューや肉野菜炒め、餃子、冷しゃぶサラダなどは、主菜と副菜(または場合によっては汁物)で1つと考えてOK。

一汁二菜の配膳なら、主食と汁物(または場合によっては副菜)、必要であれば漬物、デザートを考えます。

【時間帯ごとの主菜・主食の料理例】

朝食:主菜 / ベーコンと目玉焼き、 主食 / 食パン

昼食:主菜・主食 / 焼きそば

夕食:主菜 / 焼き魚、 主食 / ごはん

③ 副菜を決める

主菜が決まったら、副菜を決めます。

副菜とは、煮物や和物、酢の物など、主に野菜料理のこと。

一汁一菜にする場合副菜は考えず、一汁二菜にする場合は1品決めます。

主菜に使われていない食材を使うと、さらに栄養バランスがよくなります。

※ 主菜(メイン料理)がカレーライス、丼物、チャーハンや焼きそばなどの場合は、主食、主菜、副菜が1つになっていると考えてOK。

メインが決まったら汁物、必要であれば漬物、デザートを考えます。

【時間帯ごとの副菜の料理例】

朝食:副菜 / サラダ

昼食:副菜 / なし(※ 焼きそばに含まれるため)

夕食:副菜 / 煮物

④ 汁物、デザートを決める

最後に汁物を決め、必要であればデザート、漬物などをプラスします。

汁物は、味噌汁、お吸い物、コンソメスープ、中華スープなど、主菜に合わせて種類を考えます。

デザートとして、果物またはヨーグルトなどの乳製品が栄養バランスをとる上で好ましいですが、必ず必要というわけではありません。

【時間帯ごとの汁物・デザートの料理例】

朝食:汁物 / コーンポタージュ、 デザート / バナナ

昼食:汁物 / 豚汁、 デザート / りんご入りヨーグルト

夕食:汁物 / 味噌汁、 デザート / なし

献立の立て方を楽にするコツ

曜日によってお肉の日、魚の日、麺の日、丼物の日などと決め、それから献立(配膳)のフォーマットを決めてパターン化させておくと、何を作ればいいのかが決めやすくなります。

主菜または主食をざっくりでもいいので決め、主菜、副菜、汁物が必要か、配膳の数まで決めてパターン化させておくことで、献立の立て方①〜④の手順のうち、①と②までがすでに決まっていることになります。

そこまで決めておけば、その曜日に気分に合わせて和風、洋風、中華などどの味付けにするか、何を作るかを決め、味付けに合わせて副菜や汁物はどうするかを考えればいいだけになります。

もちろん、その日に味付けを決めず、1週間分まとめて何を作るかを決めてしまうのも、食費の節約と時短になっていいですね!

また、この料理(主菜)には、この副菜と汁物にするというように、レシピの組み合わせもパターン化させると、さらに献立を考えるのが楽になりますよ。

自分に合った、やりやすい方法を見つけましょう!

どうしても献立に迷ってしまったら…

主菜や副菜で何を作るか、どんな食材を使うかなどで迷ってしまう場合は「五味五色五法」から選ぶ方法もあります。

なかなか献立を決められないときは、味付けや色味、調理方法から考えてみるのも一つの手です。

甘味、旨味、塩味、苦味、酸味のこと。

肉野菜炒めのような、肉の旨味や調味料に使う醤油や塩などの塩味のある主菜をメインとした場合、甘みのあるかぼちゃの煮付けを副菜につけるなど、甘いや辛い、酸っぱいなどの違う味を献立に取り入れる方法もあります。

赤、黄色、青(緑)、白、黒の食材の色のこと。

白いご飯に、黒いわかめの味噌汁、赤や黄色のトマトやパプリカ、緑のきゅうりやレタスなどが入ったサラダの副菜などと、色で食材を決めることもできます。

様々な色を使った料理にすることで、いろいろな栄養素を摂ることができたり、食欲増加などの見た目の効果もあります。

切る(生)、煮る、焼く、揚げる、蒸すの調理方法のこと。

昨日は炒め物だったから、今日は揚げ物にしよう、そして明日はお刺身にしようなどと、偏りのない調理方法を取り入れることで、食べる楽しみにも繋がります。

主菜・副菜・スープのレシピ紹介

nominaでは、主菜、副菜、スープなど、さまざまなレシピを紹介しています。

献立を考える際に、ぜひ参考にしてみてください!

主菜になるレシピ

副菜になるレシピ

スープのレシピ

▽nominaでは、献立の提案もしています▽

無理なく作ろう!

今回は基本的な献立の組み立て方を紹介しましたが、これを参考に、自分や家族に合った量、または品数で、無理のない献立づくりをしてください。

もし疲れてしまったり、全く献立が思いつかないときは、思い切って外食にしたり、お惣菜を買ってくるなどして、ひと休みすることも大切ですよ!

nominaのSNSをフォローして

最新情報をチェックしよう!