公開日:2019-11-02

「冷凍焼け」を防ぐには?食材のおいしさを長く保つための冷凍術

スタディー

2019年11月2日公開 2024年12月4日更新

食材を長期間保存できる冷凍保存ですが、いざ解凍したらパサパサしておいしくないことや、変色が気になり捨ててしまったという経験はありませんか?

それは「冷凍焼け」が原因なんです。

少しの工夫で冷凍焼けを防いで、食材のおいしさを長く保てるようにしましょう!

目次

冷凍焼けとは

冷凍焼けとは、冷凍した食材がパサパサしていたり、変色していたりして風味や味が落ちている状態のことです。

冷凍焼けしてしまう原因は「昇華」により水分が抜け、乾燥や酸化してしまうため。

昇華とは、固体が液体になることなく、直接気体に変化する現象のことです。

ドライアイスが、そのわかりやすい例ですね。

冷凍庫の中でも昇華は起きていて、長い間使っていなかった氷が小さくなっていたり、未開封の冷凍食品がパンパンに膨らんでいたという経験がある人もいるのではないでしょうか?

冷凍保存した食品も同じで、昇華により水分が抜け、冷凍焼けと呼ばれる状態になります。

冷凍焼けを防ぐ方法

食材を冷凍保存するときに、気をつけたいポイントは4つあります。

1.空気に触れないようにすること

食材の酸化を防ぐために、なるべく空気に触れないように保存しましょう。

一食では食べきれない量を冷凍するときは、一食分ずつ小分けにしてラップに包んでから、保存袋に入れて冷凍します。

こうすることで酸化を防ぐだけでなく、必要な分だけを解凍できるため、品質を落とさず使い切ることができます。

2.冷凍庫内を低温に保つこと

業務用冷凍庫に比べて小さな家庭用冷凍庫は、開け閉めによって庫内の温度が上がりやすく、頻繁に開閉したり、長時間開けっ放しにすることで、食材が溶け始めてしまいます。

これが繰り返されると、食材の劣化に繋がります。

普段から冷凍庫の開け閉めの頻度や時間を気にするようにしましょう。

また、できたての料理を冷凍保存するときはしっかり粗熱を取ることで、庫内の温度の上昇を防ぐことができますよ。

3.急速冷凍すること

ゆっくり冷凍されると食材の組織が壊れ、おいしさが損なわれることがあります。

家庭用の冷凍庫で急速冷凍をするのは難しいですが、食材をなるべく平たくしてラップに包んだり、アルミのトレイの上に置いて冷凍することで、素早く冷凍することができます。

また、最近では急速冷凍ができる家庭用冷蔵庫も販売されています。

冷凍庫をよく使う人は、買い替えの際にチェックしてみてください。

4.長期保存はしないこと

以上の3つに気をつけて保存していても、家庭でできる冷凍方法では、食材の劣化は進んでしまうものです。

長期保存が可能な冷凍保存ですが、いつまでも放置せず、なるべく早めに食べきってしまいましょう。

【食材別】冷凍保存の方法

冷凍保存の方法は食材によっても様々。一手間でおいしさをキープできます。

肉

肉はなるべく平たく一食分ずつラップに包み、保存袋に入れて冷凍しましょう。

下味をつけた後に冷凍する「下味冷凍」は、解凍後もパサパサになりにくく、時短調理になります。

下味をつけない場合は、1Lの水に砂糖を1g溶かした砂糖水にさっとくぐらせてから冷凍しましょう。

同じく水分が抜けてしまうのを防ぎ、長期間冷凍してもおいしく食べられます。

冷凍した肉の保存期間は2〜4週間です。

解凍するときは、事前に冷蔵庫入れておきゆっくり解凍することで、ドリップを防ぎ、旨味を逃しません。

魚

魚も肉の冷凍と同様、下味をつけて冷凍することで長期間保存することができます。

丸々一匹冷凍するときは、頭、内臓、エラ、ウロコを落とし、キッチンペーパーで水気を拭き取ります。

ラップで1匹ずつぴったりと包み、保存袋に入れて冷凍しましょう。

冷凍した魚の保存期間は2週間程度です。

解凍するときも肉と同様、冷蔵庫に移してゆっくり解凍しましょう。

ご飯

ご飯は一食分ずつ平たくラップに包みます。

炊きたてのうちにラップで包むことで、粗熱をとる間に水分が飛んでしまうのを防ぎます。

粗熱が取れたら、保存袋に入れて冷凍しましょう。

冷凍したご飯の保存期間は1ヶ月程度です。

解凍するときは電子レンジ(500W)で3〜5分温めましょう。

うどん

うどんは1食ずつぴったりとラップに包んで、保存袋に入れて冷凍しましょう。

生麺の状態で冷凍するのがベストですが、ゆで麺も冷凍することができます。

買ってきた生麺を未開封のまま冷凍する場合は、袋ごと保存袋に入れて冷凍します。

冷凍したうどんの保存期間は2ヶ月程度です。

おいしく食べたい場合は1ヶ月以内を目安に食べきってしまいましょう。

解凍するときは、茹でうどんなどにする場合、凍ったままお湯に入れてしまって大丈夫です。

焼うどんにするときは、電子レンジ(500W)で3分ほど温めてから調理しましょう。

野菜

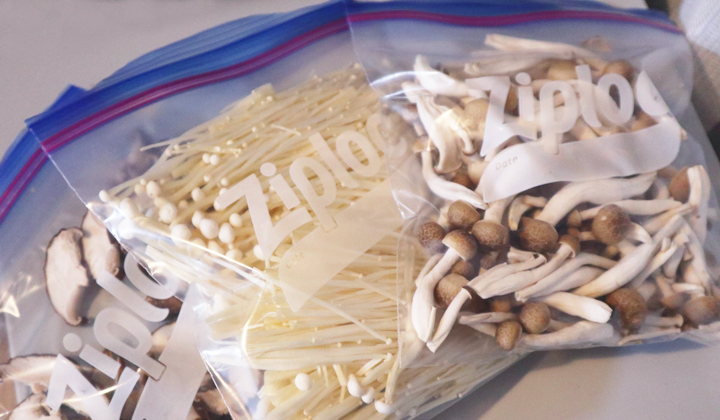

野菜はスープや炒め物など、用途ごとにカットし、一食分ずつラップに包んだら保存袋に入れて冷凍します。

解凍するときは、ネギやもやしのような火の通りやすいものであれば、凍ったまま使うことができます。

ブロッコリーやかぼちゃなど、火の通りにくい野菜もスープや煮込み料理では凍ったままで、炒め物などに使う場合は、電子レンジで解凍してから使いましょう。

冷凍焼けを防いでおいしく保存しよう

食材の冷凍保存は便利ですが、冷凍焼けしてしまっては、味や見た目も悪くおいしく食べることはできなくなってしまいます。

ちょっとした一手間で、長くおいしく冷凍保存できるので、ぜひお試しください!

▽そのほかおすすめの記事はこちら▽

nominaのSNSをフォローして

最新情報をチェックしよう!